自分流のミッキーマウスを!キャラクターイラストの個性的な描き方

こんにちは!

先日、とある公募展で受賞した嬉しさと、大賞を取れなかった悔しさが入り混じるイラストレーターのKyopilandです。

公募展の準備で忙しく、最近更新出来ていなかったので、久しぶりに気合いを入れてコラムを再開します!

さて、世界中で知られるウォルト・ディズニー氏の「ミッキーマウス」。

皆さんも当然ご存知ですよね?

こどもの頃、ミッキーマウスをはじめとした、アニメや漫画のキャラクターを上手に描こうと練習した人も多いのではないでしょうか。

私自身もドラえもん、ポンキッキーズのコニーちゃんなど何回も何回も描いた覚えがあります。

小学校3年生くらいからは、上手に模写ができる子=絵がうまい子とされ、みんなから注目を集めていた記憶があります。

ただ、中には、「物心ついたころから絵が好きなのに、うまく模写ができない」=「私は絵が下手なんだ、だめなんだ」と思ってしまい、そこから絵をかくのを辞めてしまう。そんな人もいるのではないでしょうか?

私も、模写やデッサンは今でも苦手で、アニメ/漫画のキャラクターに関しては、練習してようやくそこそこ描けるようになった程度で、今でも何を描くにも実物に忠実に描くことは得意とはいえません。

昔は、私も「模写やデッサンが得意になりたい!」と思っていました。そうしたら、「きっと絵がうまくなって描きたいものが何でもかける!」と。

(もちろん今からでも上手になれるならそうなりたいですが・・・)

しかしながら、やってみて結局のところ気付いたのが、“デッサンや模写をしている時の時間より、フラフラとラクガキをしている方がうんと楽しい”のです。

決して嫌いではないけれど、デッサンを描いていると私の場合、“何かそこにない架空ものを書き足し”たくなったり、“忠実に描くよりもっとおもしろい作品を描きたい”と思い、本能的に手が勝手に動いてしまいます。

その結果、デッサンとしては評価の低い作品に仕上がってしまう・・・

要は、「自由に描きたい」「自分のスタイルを探りたい」という気持ちが強いんだと思います。

ずーっとデッサンをしないといけないとしたら続かないのかもしれないなとも思います。

単純にただ絵をかくのが好き、というか絵で表現することに快感を覚える、これは決して一般的にいう上手い!ということには繋がりません。

ですが、描くことを続けることによって、自分らしいイラストを探求でき、自分のスタイルが確率されてくると信じてます。

さて前置きが長くなりましたが、今回は「ミッキーマウスをはじめとしたキャラクターを個性的に描くには?」というテーマです。

まずは、自分の思いつくがままに描いてみる、ということから探り始めてもいきましょう。

①「はい!ではマルをかきましょう」

「こんな歪んだマルでいいんですか?」と思う人いますよね? はい、これでいいんです!

例えば、こんなマルもありますし、

そして、これだってマル。ぐるぐるのマル。

マルを描きなさいといわれて、大きな円を描く人もいれば、たくさんたくさん小さな丸を描く人、コンパスが描く円のようなきれいな円を描く人もいるでしょう。

お団子のように連なった丸を描く人もいるかもしれません。(なかなか大人になるとそうもいかないけど、この実験を幼稚園児にやらせたらきっといろんな発見があると思います!)

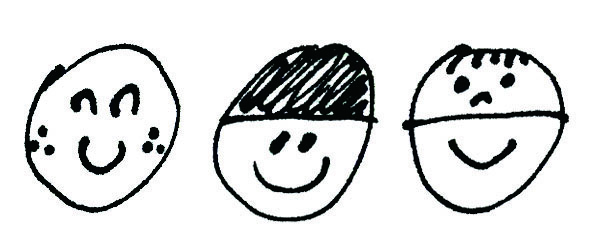

②マルだけだとつまらないなぁ。よし、顔にしてしまえ。

そうです。何でも顔をかいちゃえば命が宿ります!

なかなか楽しくありませんか?

では、マルを更に描いて、そして顔をつくってみましょう!

動物にもなるし、太陽もいいですよね。

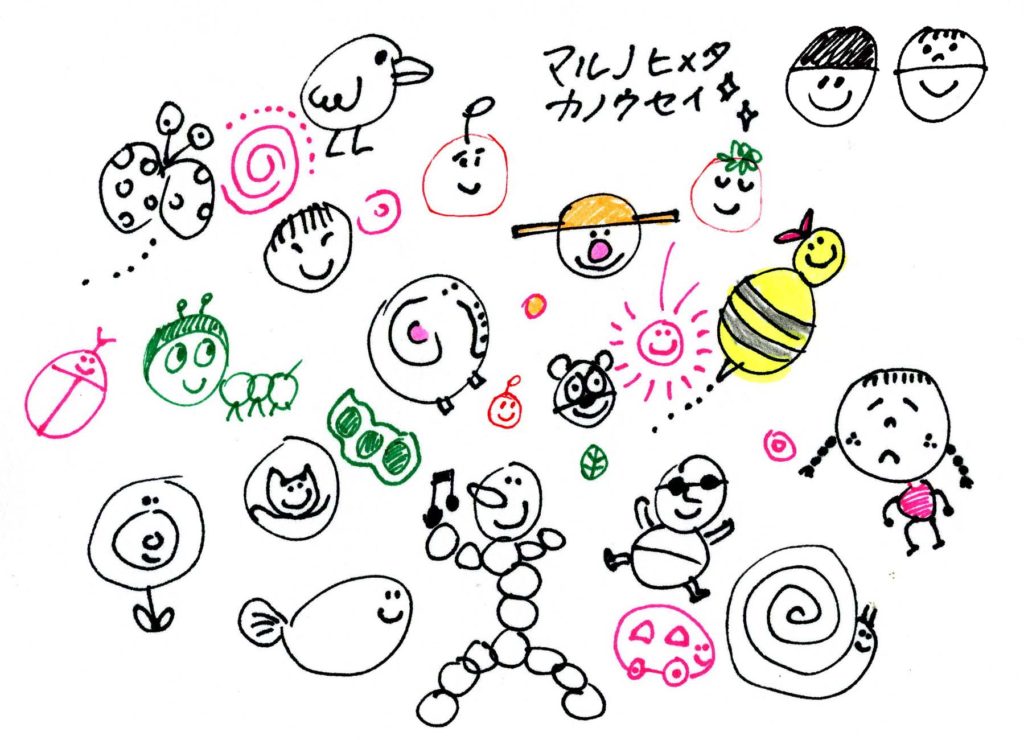

このように、○という形状からこんなにたくさんのキャラクターが誕生します。

「こんなの誰でもできる、個性とは言えない!」と言われるかもしれません。

ですが、何も思いつかない時、こうやって遊ぶど気持ち的にもリフレッシュになり、何かアイディアが思いつくことがあります。

もちろん、○に限らず、四角形や星形でもいいと思います。

これらのシンプルなイラストも立派なキャラクターに進化させることができると思うんです。

これだって、ラインスタンプにもなれますよ!

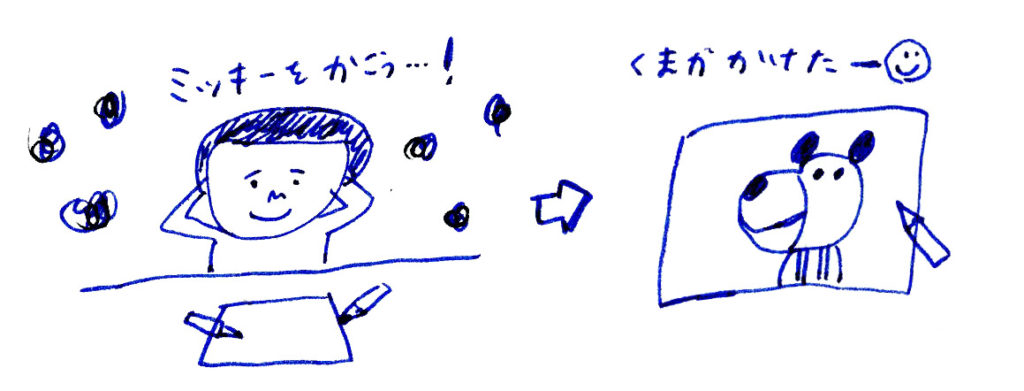

テレビ番組でよくある「○○を何も見ないで描く」というお題に対して、出演者が即興で描いたものを見てみんなで大笑い、なんてシーンよく見ますよね。

あれ、よく見ると本当にすごいと思うんです。うけねらってるでしょ?というものもあるけど、やっぱり注目される絵は注目されるだけスゴイ。

下手だ!って笑われる=目立っている ということであって一種の才能と捉えています。

みんなに注目される個性的なキャラクターを描いたってことだから。

もともと、そのようなテレビに出てる人たちって絵を描くことを職業としているわけでもなんでもなくって、たまたま描いたイラストなりキャラクターが個性的だった、ヘタクソだった、いや、もしかしたらヘタウマだった。それだけの話。

もしかしたら一発屋なのかもしれないけど、楽しみながら描き続けることができたら、きっといい作品が生まれるんじゃないかって思います。

もちろん絵を仕事にしたい!と思っている人は、売れる絵を、愛される作品をって考えちゃうと思います。

でも、それを意識しすぎると逆に描けなかったりつらくなったりして、楽しくなくなってしまうんじゃないかと考えます。

私は絵を描くことを仕事にしているけれど、描くことがつらくなるくらいだったら仕事じゃなくたっていいと割り切っています。

③ありのままに描いてみることが大切

で?どうやって?個性的なキャラクターかくんだよ?という話になりますが、一言でいうと「ありのままに」というなんとも適当な答えになります。

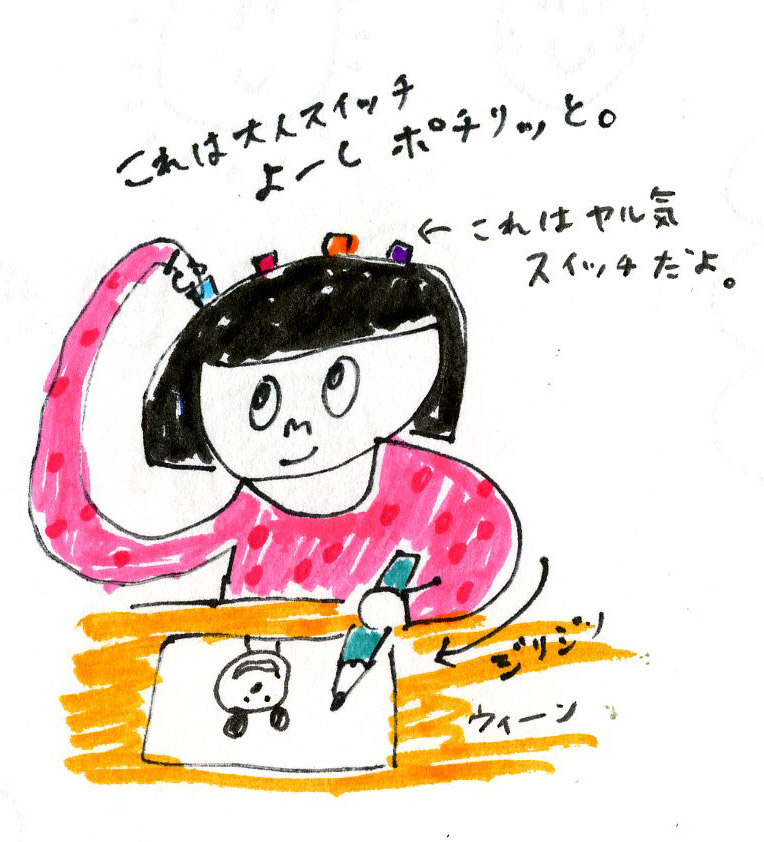

とりあえず、脳のスイッチ・大人のスイッチをオフにして、“極力何も見ない” “脳に力を入れない” “手に心をこめる”ことが大切です。

個性的なキャラクターを描こう!と、うたっていながら「ミッキーマウス」という例をあげるのは少し抵抗がありますが、あえてミッキーを例にあげます。

ミッキーを描こう→ふむ?ミッキーとな、耳がおっきくて、鼻が黒くって、顔は人間みたいで、えっとーでもネズミなんだっけか?

→こうなるとインターネットで調べたいところだけどまずは描く。描いてみる。そんな感じです。

実物をみちゃうとどうしても大人スイッチが入っちゃって、忠実に描こうとしてしまいます。

こんな感じ。あれ?ミッキーの面影はあるけど、ミッキーとは違うなんかへんてこりんなキャラw

これはもうミッキーマウスではないから、自分の作品のキャラクターにしよう!

そうだ!今日からお前はネズミノスケだ、よろしくね。

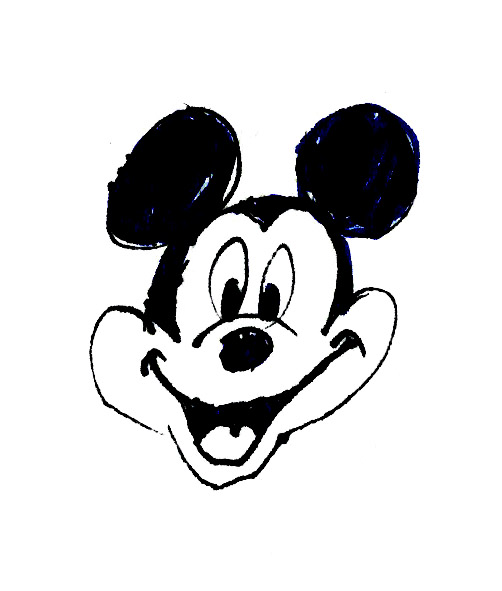

そして、この絵は見てかいたミッキー。

ミッキーマウスはどちらでしょう?という問題であれば、こちらが正解でしょう。

しかし、どちらが個性的かという話であれば、おそらく最初のミッキー?であるはずです。

イラストレーターの方の中には、ヘタウマのイラストで認知されていても、実は模写もデッサンもすんごい上手で何でも描ける、なんて人もいます。(羨ましい!)

私はイラストレーターと名乗りながら、本当にただのヘタなのです。

ただただ絵を描くことが好きな人に伝えたい!

こんな奴もいるんだから、描写が上手くなることは必ずしも必要ではないと思います。

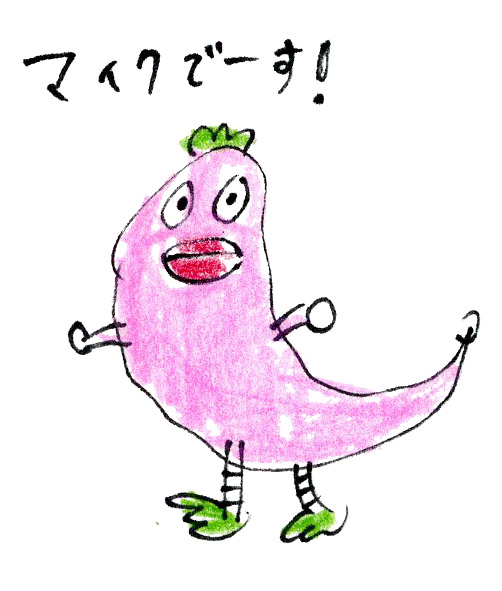

ここで、私が「MIKE(マイク)」と名付けたキャラクターについて触れておきます。

マイクは今まで主役をはったことはないけど、かなりの確率で登場するキャラクターで、人物?トリ?恐竜?(なんなの?)というカテゴリーを明確にしていない生物です。

私自身も描きすぎて愛着が沸き、なんだか息子に似ている気さえしています。

この「マイク」が生まれた経緯ですが、とりあえずラクガキのスケッチブックワークを続けているうちに、いつもこの子を描くようになっていました。

私は1つのオブジェクトをいくつも描くことが好きなのですが、鳥をたくさん描いていました。

それがだんだん鳥じゃなくなっていって、マイクの誕生に繋がりました。

鳥を描いていたのに鳥じゃなくなっていた。

ミッキーを描いたんだけど、ミッキーじゃなくなっていた。

なんか似てますよね?

どう書けばいいかわかんないやーと思ったら、何も見ずにミッキーをかいてみるっていうのもアリかもしれませんね?!

最後にひとこと・・・

最後に、「大人スイッチ」という抽象的な言葉についてですが、私の中で、「脳が勝手にうまく描こう」「きれいに描こう」とする脳の働きみたいなものを意味して使っています。

最後に、「大人スイッチ」という抽象的な言葉についてですが、私の中で、「脳が勝手にうまく描こう」「きれいに描こう」とする脳の働きみたいなものを意味して使っています。

みんなにうけるキャラクター、唯一無二のキャラクター、個性的なキャラクターを作りたい、それは誰もが思っています。

誰だって特別なものを作りたい。

でも、まずはそんな大人サイドの考えは捨ててみて、童心にかえって描いてみる、別に何かに似てたっていいし何かを手本にしたっていいと思います。

お手本と真似は意味が違うのでそこは注意しなくちゃいけないところですが、まずは真似からはじめてみたっていいんじゃない?と思います。

そこから何か閃くのかもしれないし、真似しているうちになんでも真似が上手になって、それこそデッサンや模写が得意になれば、その得意を生かせばいいだけだと思います。

とはいえ、童心だけでは完成しないときもあって、大人スイッチのエッセンスを加えることによって、最後の最後で満足できる、もしくは、満足してもらえるキャラクターが誕生する。

できるだけ「こども」の心(脳)で、潔く描きたいと思うけれど、状況に応じて「大人スイッチ」を上手に使いながら自分のイラストを追求していけば、きっと自分だけのイラスト、またはキャラクターが完成されていくはずです。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

ご興味のある方は、このような考えの中で生まれてきた私の制作実績も是非ご覧ください。